![]()

吉原炎上

『火事と喧嘩は江戸の華』

『火事と喧嘩は江戸の華』

![]()

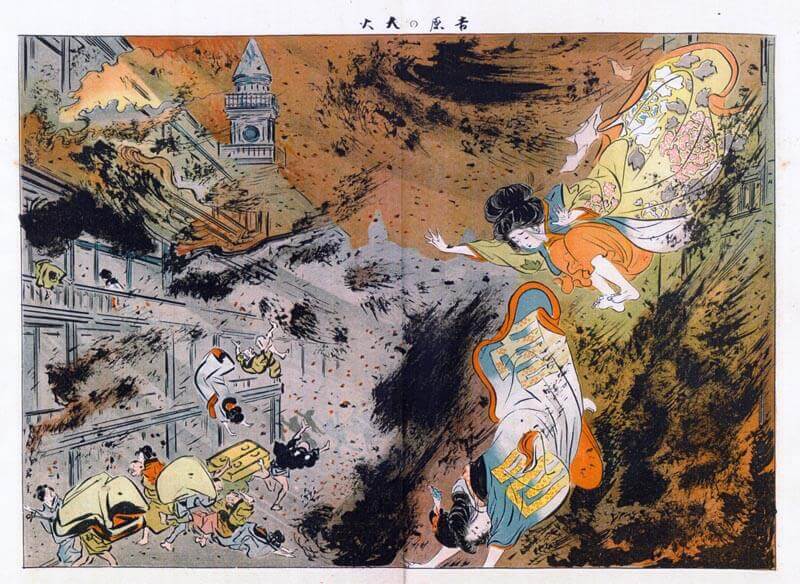

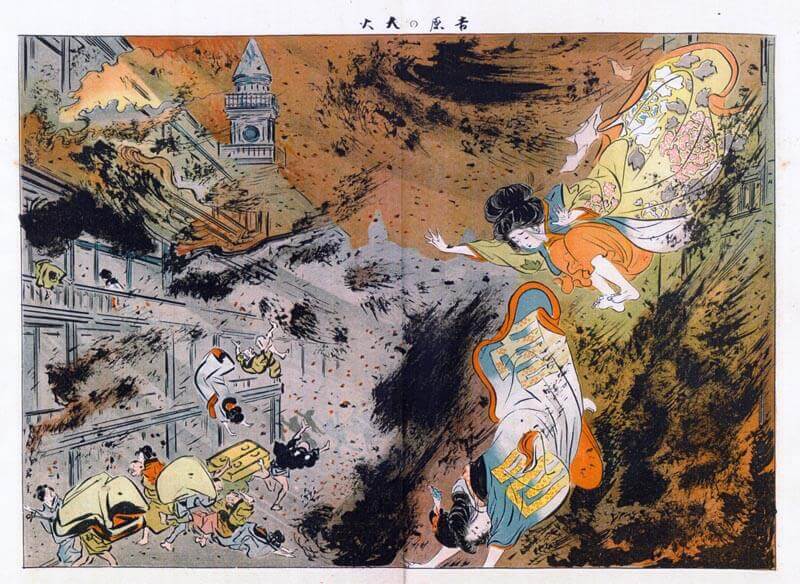

吉原炎上

華やかなイメージのある吉原遊郭ですが、華やかではない部分も、もちろんありました。 その一つが【火事】です。映画のタイトル等にもなっている【吉原炎上】という言葉は、言葉の通り吉原が火事に見舞われている様子です。『火事と喧嘩は江戸の華』という言葉があるくらいに江戸の町では火事が頻繁に起きていました。火消しの働きぶりが凄まじかったことと、江戸っ子は喧嘩っ早いことから出来た言葉だそうです。今みたいに消防車があったわけでは無く人力で火を消してたなんて、すごいですよね。

江戸で起きた大火の内、8割が吉原で起きたそうです。数にして18回。吉原で遊郭の営業が始まって明治維新までの210年の間、およそ11年に1回の割合で吉原は全焼しました。驚くべき回数ですね。何故そんな数の火事が起こったのでしょうか?

![]()

ほとんどが遊女による放火

吉原で起きた火事の中には他の建物から火が移ってしまった場合もありますが、大半は吉原が火元でした。遊郭での苦しい生活に耐えかねた遊女が自暴自棄になり、火を放つのです。

放火した遊女はもちろん罰を受けます。罪の大半は流罪、いわゆる島流しの刑でした。当時、放火は大罪で、本来であれば犯人は火あぶりの刑に処せられるはずでした。だが、吉原での放火が島流しの刑と少々軽めなのは、遊女達の生活の辛さに、町奉行所も少しばかり同情したのではないかと思います。