![]()

吉原について

花魁体験の写真館が京都にたくさんある為、

吉原という遊郭が京都にあったと思っている方もおられますが、

花魁体験の写真館が京都にたくさんある為、

吉原という遊郭が京都にあったと思っている方もおられますが、

![]()

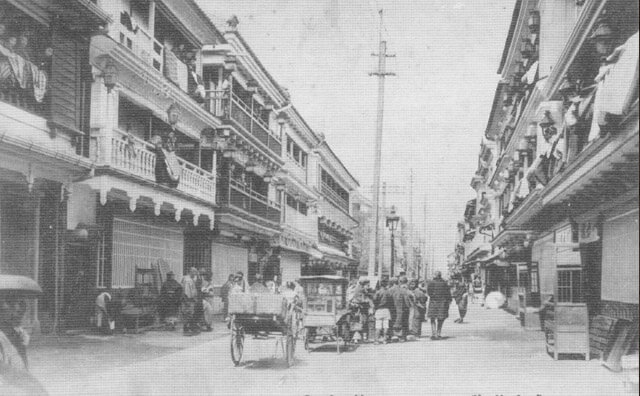

吉原(よしわら)の概要

吉原は、今で言う浅草の浅草寺の裏にありました。妓楼(ぎろう)という、花魁さんがいるお店が吉原の中には200件以上もあり、そこには3,000人とも言われる遊女が居たそうです。吉原の敷地内には、遊女だけではなく、一般の商人なども含めて約10,000人が暮らしていたと言われています。男性は見物客も含め、自由に出入りする事ができますが、女性の場合は、通行証を持っていないと大門を出入りする事が出来なかったそうです。また、遊郭の店内には武器になるものを持ち込むことが出来なかったそうで、刀を預けてから入店していました。

✓妓楼(ぎろう)…遊女をおき,客を遊ばせる店。青楼、女郎屋、遊女屋と同義。

✓遊郭(ゆうかく)…公許の遊女屋を集め、周囲を塀や堀などで囲った区画。

![]()

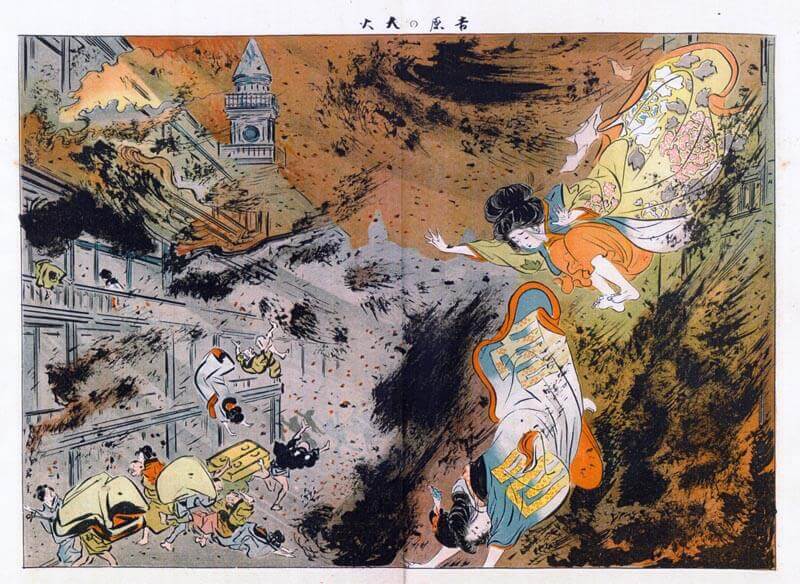

吉原遊郭の終わり

移転の命令が下された翌年に、江戸三大火といわれる明暦の大火がおこりました。江戸の街の大半を焼いてしまう大火事でした。正月に起きた大火事でしたが、その半年後には新吉原に一部の遊女屋が移転し、その翌年、取り締まりにより、遊女512人が検挙され、新吉原に移されることとなります。同じ吉原遊郭の中でも、この時に移された遊女は、京都の伏見にある墨染遊郭や、大阪の堺にある乳守遊郭出身の者が多かった為、郭内に「伏見町新道」や「堺町新道」と呼ばれる区画があったそうです。明治以降は、徐々に遊郭から芸者の居る花街に社交場所が移っていった為、吉原遊郭は縮小していきます。更に、1957年に売春防止法が可決成立したことにより、一時代を築いた吉原遊郭の終わりとなります。

✓江戸三大火…明暦の大火、目黒行人坂の大火、丙寅の大火